Комментарии 85

Вот так гипотеза 33-летней давности уважаемого профессора Рыбникова С.И. превратилась в подтверждаемую практикой теорию.

А почему это опубликовано здесь, а не в рецензируемом профильном журнале?

Наверно там потребуют проверить теорию предсказанием...

Проверяется открытием нового космодрома с регулярными запусками... Или сверкой истории циклонов с открытием космодромов, если такие данные есть.

Для проверки нужны исторические данные по возмущениям (точкам формирования циклонов, есть ли такие вообще?) и исторические данные по космическим запускам (время+координаты+масса+в идеале полетная траектория). Для каждого циклона добавляем дельту от времени и расстояния от ближайшего запуска (до пары -четырех суток, для повторно огибаемых планету возмущений) и смотрим на корреляцию между запусками и величиной этой дельты (а так же между отсутствием запусков и отсутствием циклонов там где они обычны)

Я думаю на текущий момент к примеру такими данными может располагать Росгидромет и может быть Яндекс (так как они тоже собирают данные со спутников для своего сервиса), но вот в исторической перспективе мне известно только то, что данные есть примерно за период 30 лет съемок со спутников NASA Terra и Aqua, которые тоже можно получить, так как они в открытом доступе были, по крайней мере до 2013-го года - это точно.

Данные по историческим запускам я думаю можно получить по запросу в Роскосмос и NASA, и в другие космические агентства, или попытаться собрать их из новостей, журналов, газет, конечно это более сложный путь.

Проблема в том, что учащение запусков, практически совпадает со сценарием изменения климата по наихудшему сценарию, по сути, для проверки теории надо не проводить запуски во всех мире в течении хотя-бы полугода, а лучше пары лет.

Если теория верна, то после запуска старшипа в атмосфере произойдет начнется мощная дискотека, но всë можно свалить на влияние эль-нинья или аномально жаркое лето началось планете.

Про наихудший сценарий очень правильное замечание. Для проверки теории достаточно паузы в 2-3 недели. Вспомните про циклон Бернд, который сформировался 11.07.2021 и залил половину Европы. До его появления запусков не было 10-11 дней, т.е. он сформировался естественным образом, а природа ответила на глобальное потепление. Частые запуски практически не оставляют шансов для формирования подобных мощных циклонов над сушей. Пауза в запусках не пройдёт незамеченной. Вопрос в том, реально ли договориться даже о таком коротком моратории на запуски. Проблема ещё и в том, что чем чаще производятся запуски, тем труднее подтвердить теорию. Кстати, "мощная дискотека" в виде повышенной турбулентности наблюдается по всей планете после запуска любого мощного КЛА типа Falcon Heavy или Starship. Нужно лишь выполнить одно условие, запуски должны проводится в дневное время.

Буду благодарен, если назовёте журнал, который НЕ контролируется сторонниками СО2-версии глобального потепления

А в какие вы пытались отправить? И что вам ответили?

Разумеется, ответили, что такого быть не может потому, что такого не может быть никогда. Куда обращался, промолчу, не корректно отвечать.

И сколько отказов вы собрали? И, конечно, было бы интересно увидеть конкретные формулировки. Мой опыт отказов говорит что там пишут конкретно, что не так.

В 3-х случаях поблагодарили за обращение, в 4-м - свели тему к тому, что энергия запуска КЛА несравнимо меньше энергии любого циклона. Я почему-то так всегда и думал, что пулю из ствола выбрасывает боёк, а не пороховой заряд...

Так отразите в своей работе, почему несравнимо меньшая энергия запуска не является проблемой. Рассмотрите этот случай, проработайте его.

Моя ошибка в том, что в порыве желания быть максимально понятым, мне пришлось упрощать текст статьи. Ни для кого не секрет, что за недостатком времени и при избытке входящей информации человек, как правило, воспринимает любой новый материал "по диагонали". Про "эффект бабочки" я уже писал в других своих работах. За совет - спасибо.

Этот вопрос уже раскрыт в ткущей статье (проиллюстрирован примером с лавинами).

Буду благодарен, если назовёте журнал, который НЕ контролируется сторонниками СО2-версии глобального потепления

Как член редколлегии, могу обещать, что вот этот журнал не станет отклонять статью за "неправильную" точку зрения. Пусть цветут все цветы, если только они удовлетворяют критериям научности (и хотя бы как-то подходят в журнал по тематике).

Но, один из важнейших критериев научности - это фальсифицируемость по Попперу. (Нефальсифицируемые модели тоже могут быть интересными, но это все-таки не наука). А вот с этим у Вас, если честно, пока что намечаются некоторые проблемы, о чем я написал в соседнем комментарии. Дорабатывайте материал с учетом этих замечаний, будьте поаккуратнее со статистикой, и присылайте. Обещаю, что рассмотрим без какой-либо предвзятости вне зависимости от того, соответствуют ли выводы и результаты работы каким-либо современным мэйнстримам.

Искренне благодарю за ссылку и советы.

будьте поаккуратнее со статистикой

А где Вы вообще увидели у ТС статистику? Я увидел утверждения типа "после того значит вследствие того" и "Очевидно, что..." В научных журналах печатаются научные статьи, а не взгляд и нечто. Таким образом можно "доказать" что угодно. Например, Машенька на далёкой сибирской заимке зажгла спичку - и ровно через 29.5 часа около японских берегов образовался ряд циклонических вихрей. Тот, кто видел картинки Windy, поймёт, о чём это я. Над спичкой образовался восходящий поток воздуха, который "пробил" высоко энергетичный волновод и послужил спусковым крючком для срабатывания мощного порохового климатического заряда. И всё в таком же духе. И что это за волновод такой на градиентах температуры, а не плотности? Разумеется, ТС заботится о моём здоровье, и стремится к максимальной "понятности". Результат, как обычно в таких случаях, получается обратный. Не надо щадить публику. Пара-тройка формул с обоснованием вместо безбрежного извержения слов, право, не помешали бы. Только что-то гложут меня смутные сомнения.

А где Вы вообще увидели у ТС статистику?

Спасибо за намек ;-) Разумеется, в научной статье все должно быть сделано совсем по другому, чем в научпопе (хотя Хабр, по идее, это не совсем научпоп).

Я не стал конкретизировать пожелания по статистической обработке, так как уровень требований нашего журнала можно оценить, посмотрев, например упомянутую в параллельном комментарии работу Б.Л.Берри и ее обсуждение. Она была раскритикована в первую очередь по этой причине, хотя статистическими критериями и таблицами та работа усыпана буквально на каждой странице.

Вопрос ведь совершенно не в том, чтобы применить какой-то изощренный критерий, а в том, чтобы четко поставить вопрос и использовать простейшую статистику, но которая годится в рассматриваемой ситуации (условия применимости!) и которая именно на поставленный вопрос отвечает ;-)

Я очень надеюсь, что автор сумеет выдержать необходимую планку.

Всё так. И вот мы сидим с Вами и ведём благожелательную академическую беседу о том, что бы хорошо было бы сделать ТС, чтобы что-то сделать. Но ТС вовсе не это нужно. Вот ниже я прочитал у него долгожданное

Попробуйте доказательно опровергнуть что-нибудь из сказанного в статье.

Вот это его пища. Вы думаете, это он должен что-то доказывать, наводить лоск, мыкаться со статистикой, и прочее? Нет, батенька, это Вы ему должны. И чем больше он чепухи (вырвалось) нагородит, тем больше Вы ему должны. Наш ТС ещё относительно безобиден, поскольку паразитирует на климатической системе, которая, как известно, крайне изменчива, степеней свободы у неё практически бесконечное число, поэтому плодить феерические взаимосвязи относительно легко. На просторах сети есть крутые ребята, которые делают то же самое в рамках, например, школьной классической механики. Но посыл тот же: опровергните меня доказательно.

Попробуйте для начала в журналы Российских ВУЗов. Только публикуйте не всё сразу, а какую-то одну сторону исследования. Например, ту часть, что про волновод. Или сопоставления статистики запусков и циклонов. Или ещё что-то. И без упрощений. Статья в таком журнале должна рассказывать о какой-то одной стороне проблемы, но максимально подробно.

Если выйдет четыре таких стать, то это заявка на кандидатскую диссертацию.

Но вообще, неплохо бы найти ментора-научного руководителя, у которого уже есть научная степень и публикации.

Так очевидно же. Стандартная дичь про теорию заговора: лобби космических компаний, заговор (или глупость) учёных, давление правительств и т.п.

Ну, собственно, тут у нас классический случай. Берем некоторую гипотезу, высказанную много-много лет назад (в масштабах науки 30 лет это очень много) и пытаемся ее проверить. Предположим, сошлось.

Тут есть развилка. Либо мы пишем некий текст и пытаемся его опубликовать, либо пытаемся искать другие работы на эту же тему и почему-то не находим. Во втором случае мы просто пропускаем один этап и сразу переходим на этап поиска заговора. Если мы идем первым путем и пишем текст, нам скорее всего откажут в публикации, во многом потому что мы не ученые и просто не знаем, как пишутся научные статьи. Например, было бы здорово ссылаться не на одну гипотезу 30 летней давности, а все же дать ссылки на другие работы по теме, привести источники данных и так далее. Также было бы неплохо отказаться от обиходных оборотов вроде "заставляет задуматься", "Как вам размеры циклонов?" и прочее.

Ну так вот, нам отказали. Здесь опять-таки есть развилка. Мы можем попытаться исправить работу, чтобы пройти дальше по пути рецензирования. Есть, правда, опасность, прийти к выводу о том что гипотеза не верна или найти ее опровержения. Или, скажем, по просьбе рецензента привести свои расчеты, из которых будет видно, что описанного эффекта не наблюдается. Но это наука, случается и ошибиться. Но есть и второй путь. Можно прийти к выводу о том что журнал "контролируется сторонниками СО2-версии глобального потепления", то есть что нашу статью не приняли не потому что мы просто не смогли написаать научную работу, а потому что есть некий заговор по замалчиванию истинной причины вещей. Здесь трудно оказать себе в удовольствии сразиться с мировой закулисой, ведь знание Истины окрыляет.

Итак, мы решили выйти на бой мировой закулисой. Для этого нужно завести сайт, где опубликовать свои выкладки (какая-нибудь соцсеть тоже подойдет) и прийти на Хабр. Автор оба пункта уже выполнил.

P.S. Самое любопытное, что это почти стандартный путь. Вспомните товарища, который пращой пытался космические аппараты запускать или другого товарища, который упругий вакуум исследовал.

И почти стандартный стиль мышления... Никогда не боялся выглядеть белой вороной и не пиарился. Попробуйте доказательно опровергнуть что-нибудь из сказанного в статье. Понаблюдайте за запусками 2-3 года. Жаль Вы пропустили 2019 год, когда из-за пандемии запусков было меньше, чем сейчас. Наглядность не та.

А почему это опубликовано здесь, а не в рецензируемом профильном журнале?

Потому что в рецензируемом журнале для начала попросят даже не проверить теорию предсказанием, а хотя бы собрать убедительные аргументы в пользу своей концепции. Например, циклоны формируются над океанами постоянно. Поэтому в любой произвольно выбранный момент времени есть очень большая вероятность застать на спутниковом снимке формирующиеся циклоны. Чтобы утверждать наличие причинной связи между запуском и циклоном, надо либо показать зарождение циклона там, где их вообще почти никогда не бывает, либо хотя бы доказать, что вероятность некоторого явления существенно возрастает в связи с определенным событием. Тогда данный факт является значимым. В противном случае этот факт (даже если он истинный) - ни о чем. Попросту говоря, карта от 20.01.2022 г и последующие аналогичные

вообще ничего не доказывают

Аналогия: буквально через неделю после запуска Энергии я ходил гулять в лес и увидел там на одной из травинок муравься. А после запуска Ангары тоже пошел в лес и увидел муравья на листочке. Можно ли считать эти факты доказательством того, что космические запуски

влияют на муравьев?

Подсказка: именно доказательством - разумеется, нет. Однако непригодность этого доказательства вовсе не означает, что такого влияния нет.

Заметьте, я вовсе не пытаюсь опровергать рассуждения автора. Наоборот, он имеет полное право на такую точку зрения. Более того, она, по-видимому, не вступает в прямое противоречие с известными научными фактами. Однако после чтения статьи у меня сложилось четкое впечатление, что описанная концепция пока не выходит за рамки сугубо спекулятивных рассуждений, так как никаких экспериментальных подтверждений модели в статье не приведено. Именно поэтому с научной точки зрения тут пока просто нечего обсуждать.

Более развернуто про экспериментальные подтверждения: что можно обсуждать, а что нет

По первому пункту (карты с циклонами) я уже написал выше: сам факт, что в некоторый момент времени в каком-то месте на Земле есть циклоны - не может доказывать причинную связь, т.к. в таком виде это утверждение нефальсифицируемо по Попперу.

Аналогичное возражение и про "...многочисленные аномалии по всему миру". Я не сомневаюсь, что такие аномалии правда были. Земля большая, контролируемых параметров - тьма, поэтому те или иные аномалии есть всегда. Но именно поэтому из факта наличия упомянутых аномалий нельзя делать вывод о том, что они "...вызваны именно этим запуском". Этот вопрос требует отдельного доказательства.

Кстати

примерно десять лет назад к нам в журнал пришла статья весьма известного и уважаемого в определенных кругах русско-американского ученого Б.Л.Берри. Которая грешила очень похожим недостатком: в подтверждение своей (довольно интересной!) модели автор приводил примеры различных погодных, технологических и иных аномалий. Типичный тезис автора был устроен примерно так: "Год NNNN был особо опасным, так как в этом году разбился самолет в ZZZ, столкнулись поезда в YYY, и утонул корабль в XXX". Я ему отвечаю, прекрасно, Вы собрали интересные факты, но, пожалуйста, подтвердите статистически, что авиапроисшествия, столкновения поездов и гибель кораблей в году NNNN происходили чаще обычного"?

В ответ получаю что-то вроде: "Вы что, не в курсе, что в трех названных катастрофах погибли люди!? Какие еще доказательства нужны?! Но так и быть, чтобы развеять всякие сомнения, у меня есть надежнейшие данные про опасность года MMMM: в этом году была засуха в Аризоне, нашествие колорадских жуков под Урюпинском, и очень сильная молния рядом с Канберрой..." И ведь не подкопаешься. И засуха, и молния действительно были. Только вот первоначальный тезис был в том, что год MMMM (как и NNNN) был опаснее других лет. А это все-таки надо доказывать по-другому...

Что интересно, в итоге мы эту статью не отклонили, а напечатали. Но рядом с ней напечатали отзывы рецензентов, где обсуждается статистическая значимость приведенных в статье аргументов. Как в одной крылатой фразе, приписываемой Петру I. А как иначе работать с такими вот "пограничными" концепциями, претендующими на научность, но по факту - нефальсифицируемыми по Попперу?

Ну и упомяну третий аргумент - про рост глобального индекса температуры суши и океанов. Сам рост этого индекса очевиден (хотя о нюансах можно поспорить). Но следует ли отсюда причинная связь с любыми другими растущими индексами? На эту тему есть множество спекуляций, теперь вот построена еще одна... Только вот научного значения эти спекуляции в подавляющем большинстве не имеют, так как они очень часто опираются на

иллюзию о значимости таких корреляций.

Вообще, удивительно, насколько массовым стало это заблуждение в последнее время. Причем, оно достаточно распространено даже в научной среде - очевидно, ввиду слабого знания методологических основ статистики "предметниками". То есть, методику и технику вычислений они освоили на ура, а вот философию - нет. И правда: зачем нужна философия, если можно просто подставить циферки в формулу и получить результат? Однако такой подход, неожиданно, сплошь и рядом приводит к просто катастрофическим ошибкам интерпретации, когда прекрасные математические методы применяются вне области их применимости... где все их достоинства внезапно полностью обнуляются. За подробностями отсылаю вот к этой статье.

По последнему (ещё и по теме статьи) – нельзя не вспомнить про влияние количества пиратов на глобальное потепление.

ЗЫ: По мне – гипотеза очень любопытная, хотелось бы увидеть более глубокую проверку, чем сделал автор. Так что если раскрутите его на продолжение (с попытками опровергнуть гипотезу, особенно круто, если качественными, но неудачными) – будет здорово. Даже если не подтвердится – всё равно по ходу исследований можно много нового нарыть.

С пиратами была хотя бы корреляция, реальные цифры. А тут никакой реальной работы с цифрами не проведено. Скажем,

Я проанализировал имеющуюся статистику за 2016-2020гг. и пришел к выводам:

почти все наводнения произошли на небольшом расстоянии (100-500 км.) от морей и океанов, что говорит о малоразмерности циклонов, которые сформировались на границе вода-суша

эти наводнения начались на 2-5-й день после запусков КЛА.

Возникают вопросы:

А на каком расстоянии они формировались раньше, есть ли изменение, корреляция с запусками? Может 100-500 кк это норма в среднем, а большие циклоны не так часты?

В 2016 было 82 запуска, то есть в среднем каждые 4.5 дня. В последующие годы ещё чаще. При такой частоте большинство дней попадают в "на 2-5 день".

А что, в научных журналах нельзя публиковать просто идеи? Ведь не так легко найти средства на полноценный сбор статистики и ее обработку, да и кому попало ее не дают.

Идеи ничего не стоят. У всех этих идей завались. Ценность представляют только те идеи, в опровержение которых была вложена работа, но они выстояли.

Поэтому нет, "просто идеи" в научных журналах публиковать нельзя.

Идеи ничего не стоят. У всех этих идей завались. Ценность представляют только те идеи, в опровержение которых была вложена работа, но они выстояли.

Идея стóит, если она дает новый взгляд на проблему, причем доводы в ее пользу выглядят убедительно. А ее обсуждение в широком кругу уже дает понимание того, стоит в нее вкладываться дальше или нет.

Это как здесь на Хабре, появляется статья с каким-то новым ракурсом на старый или новый вопрос, и в комментариях уже идет обсуждение, из которого часто появляется намного более широкое понимание темы, чем даже изначально планировал сам автор статьи.

Этот этап называется "обсуждение идеи", без него никакого прогресса не будет — ни в науке, ни в инженерии, нигде.

Поэтому нет, "просто идеи" в научных журналах публиковать нельзя.

Возможно в бумажных вариантах журналов этого делать и не стоит, так как фидбек для автора затруднен, а вот в электронных версиях — почему бы и нет. Место то для "печати" условно бесплатное.

Можно публиковать просто идеи.

Если журнал называется "Юный техник"

Байку про то как японцы скупали тиражи данного журнала, т.к. там были ценные идеи все полагаю знают .)

Ну и в чем юмор? Окей, не пристало солидному журналу идеи публиковать — пусть будет отдельный сайт (типа Хабра) с минимальной цензурой, где можно было бы обсуждать без страха быть заминусованным (в плане запрета на дальнейшие публикации).

Да и вообще, я не пойму, откуда такой снобизм? Все всё наперед знают как правильно и как неправильно? Или что?

Дело не в снобизме, дело в формате. Такой сайт есть, называется arXiv, публикуйте сколько угодно. Проблема в том, что ваша статья, скорее всего, не будет никем прочтена и потонет среди сотен ей аналогичных.

Всё ровно как в обычной жизни. Если желаете быть услышанным, то можете публиковать статьи хоть на домашней страничке, но тогда извольте быть хотя бы локально известным автором с собственным кругом читателей. Ну или публикуете на солидной площадке с "халявным" (для вас) трафиком, но тогда извольте перепрыгнуть через все барьеры, которые и обеспечивают приток аудитории за счёт гарантии качества контента.

Такой сайт есть, называется arXiv

Я там не увидел, как вести обсуждение под статьями.

Ну или публикуете на солидной площадке с "халявным" (для вас) трафиком, но тогда извольте перепрыгнуть через все барьеры, которые и обеспечивают приток аудитории за счёт гарантии качества контента.

Это-то понятно...

Ну тогда Pubpeer. А вообще формат "форум с комментариями" не очень приживается. Обычно вы либо пишете свою статью в ответ, либо автору письмо.

А вообще формат "форум с комментариями" не очень приживается

Скорей всего не приживается потому, что все традиционно ориентируются на научные журналы, где этого попросту нет. А специализированный форум по научной тематике очень даже бы был бы популярен. Это еще во времена "Техники Молодежи" было видно, когда они стали публиковать непроверенные (как я понимаю) новаторские теории по физике. Да и у автора данной статьи явно видна эта потребность. Имхо, конечно.

Научному работнику для получения качественной обратной связи нужен научрук, выступления на семинарах, неформальное общение с другими специалистами, отзывы рецензентов хороших журналов. Форум с комментариями не поможет по нескольким причинам:

человек, не понимающий научного/инжерерного подхода там этому не научится и продолжит спамить сериями "прорывных" статей

тут нужен научный руководитель, который "вправит" мозги. Да и рецензию наукообразные рассуждения не пройдут

человек несамокритичный будет прислушиваться к только приятным для себя комментариям

помогут в комплексе семинары, научрук, хороший друг, разбирающийся в теме, который не постесняется назвать "какашку" "какашкой"

комментаторы и авторы на форуме не отвечают за свои слова ни репутацией, ни чем-то ещё (карма/рейтинг это не совсем то). Могут быть как очень хорошие так и очень плохие комментарии и статьи. Без экспертизы в предметной области не всегда понятно как их объективно оценивать

Далеко за примерами ходить не нужно. Здесь же на Хабре уже есть прорывной цикл "доказательств гипотезы Коллатца". Эта статья туда же. Оставим в стороне конечные выводы. В тексте утверждения иногда основаны на непроверяемых или ложных утверждениях, иногда никак не обосновыаются. Инженерной культуры нет, да и элементарная логика иногда тоже отсутствует - никакой форум это не вылечит

Научному работнику для получения качественной обратной связи нужен научрук, выступления на семинарах, неформальное общение с другими специалистами, отзывы рецензентов хороших журналов

Со всем этим согласен на все сто! Здесь как-бы у меня попытка развить среду именно для неформального общения.

Форум с комментариями не поможет по нескольким причинам: человек, не понимающий научного/инжерерного подхода там этому не научится и продолжит спамить сериями "прорывных" статей

Да, поэтому там не должна быть анонимная атмосфера. Надо чтобы все знали ФИО участников, кто где и кем работает. И должна быть возможность условно банить "спамера" (или предварительно скрывать его статьи и комментарии). Получится что и любой желающий там сможет высказываться, но и мешать другим, создавать информационный шум он не сможет. А так какой-то спамер пусть там активничает как хочет, нет проблем, он будет "невидим" для других (но при желании можно будет к нему зайти, посмотреть) — саморегуляция, как она есть в и оффлайне.

комментаторы и авторы на форуме не отвечают за свои слова ни репутацией, ни чем-то ещё (карма/рейтинг это не совсем то). Могут быть как очень хорошие так и очень плохие комментарии и статьи. Без экспертизы в предметной области не всегда понятно как их объективно оценивать

Можно вводить рейтинговую систему — как по оценке на форуме, так и на основе его оффлайновой научной жизни. Чтобы новый человек сразу видел этот рейтинг каждого, и при этом мог свободно общаться с любым или наоборот отсекать ненужное общение.

никакой форум это не вылечит

Это да, но как говориться, это будет проблемой исключительно отдельного участника форума.

Это звучит разумно, но... вот как бы объяснить, посмотрите на ситуацию со стороны профессионального научного работника.

Статья в рецензируемом журнале -- это итог работы по крайней мере в несколько месяцев, плюс время на публикацию. По консервативной оценке, если вы что-то читаете, то я этим занимался год назад, а сейчас занимаюсь уже чем-то другим. Допустим, вы прочитали, и вам стало интересно.

Далее, если у вас "просто идея", и вы хотите черкнуть на форуме, максимум, что я отвечу -- "спасибо за отзыв, рад, что вам было интересно", потому что, повторюсь, я в этот момент уже занимаюсь чем-то другим.

По сути единственный интересный для меня формат обсуждения -- это кооперация, то есть сделать новую работу вместе, возможно, с использованием ваших идей. Но для этого вы должны быть тоже профессиональным научным работником, что означает, что у вас есть понимание того, как эта работа выполняется, вы умеете писать статьи, знаете, что с ними делать, ну и у вас есть время и бюджеты на работу.

Опыт показывает, что в противном случае это будет трата времени и нервов. Но если вы профессиональный учёный, то просто напишете мне письмо и объясните, что так мол и сяк, предлагаете скооперироваться на таких-то и таких-то условиях (если же вы просто хотите развить мою идею, вам я для этого и не нужен -- ссылку дайте на первоисточник и развивайте сколько угодно).

Да, согласен, форум (выше описал, как он может выглядеть) — это в первую очередь помощь в нахождении единомышленников для совместной работы. И вот именно увидеть их гораздо проще на какой-то открытой площадке, с низким порогом входа.

Ну и идеи прозондировать и обсудить их тоже не помешает. Так то, конечно, все закончится статьей в рецензируемом научном журнале (в информационном плане).

Думаю, ещё она неприятность, которая этому всему мешает -- грантовая система. Кооперироваться сложнее, чем хотелось бы. Вы работаете над проектом, под который выделили деньги, я тоже. Соответственно, либо нам должно дико повезти и новая идея окажется "в струю" сразу по двум оплаченным направлениям, либо мы должны довольно быстро в своих беседах переходить в денежную плоскость и решать, как выбить грант под совместный труд.

По моему опыту сотрудничество в большинстве случаев проваливается именно по причине отсутствия общих денег, из-за чего всё это превращается в труд по остаточному принципу.

Думаю, ещё она неприятность, которая этому всему мешает — грантовая система

Это да. Здесь даже было небольшое обсуждение.

По моему опыту сотрудничество в большинстве случаев проваливается именно по причине отсутствия общих денег, из-за чего всё это превращается в труд по остаточному принципу

Ну тогда только остается переводить в пет-проект)

Рано или поздно энергия "лавины" где-то выплеснется. Ракета лишь меняет время и место.

Когда сходит лавина, во всех подхватываемых кусках тоже есть запасённая энергия, поэтому оно и усиливается.

А вот когда энергия от старта ракеты расходится пусть даже по волноводу, но во все стороны, то энергия волны убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. И рассеивается многократно.

В итоге, у меня огромные сомнения, что события происходящие через двое суток на другой стороне земного шара вообще имеют хоть какое-то отношение к тому что что-то где-то стартовало.

Наверное всё-таки не квадрат расстояния. У нас расхождение волны не на все, как говорится, 4 стороны. Волна остаётся в сферическом слое, т.е. по сути в плоскости. Соответвенно степень не 2, а 1. Линейно эгергия будет уменьшаться, а не квадратично.

Вы правильно рассуждаете. Небольшая поправка: в месте старта КЛА происходит квадратичное рассеивание, на середине пути (10000км) - линейной распространение, далее, ближе к противоположной от старта точки - квадратичная концентрация. А вот сомнения - не аргумент. Волна распространяет в волноводе с очень маленькими потерями. Ещё, энергия волны не убывает, а рассеивается.

Раз вы описываете некий волновод, то, видимо, можете предложить его физико-математическую модель и рассчитать характеристики. Вам остаётся провести замеры и подтвердить (или не подтвердить) наличие такого волновода. В принципе, достаточно вывести на нужную высоту диктофон и записать звук ракеты, взлетающей с другой половины планеты.

Скорее, высокоточный манометр, тк речь о низких и очень низких частотах. А тк речь о всё еще значимом рассеивании энергии (сечение волновода измеряется километрами или десятками), то нужна система датчиков, и снимать с них корреляцию.

Но с другой стороны, что-то мне подсказывает, что требования для волновода не выполняются даже на глаз — слишком большое сечение для слишком маленькой скорости звука. То есть, дай бог, для каких-то малых долей герца это может сработать, но доля энергии энергии спектра, которая на них приходится, скорее всего, пренебрежима, тк мы говорим о взрывоподобном источнике с резким фронтом.

Так что идея скорее всего несостоятельная. хоть и довольно красива на первый взгляд.

Здесь просто нужен двойной слепой тест. Показать этим исследователям стопку карт, где часть сделана через указанное ими время в указанных местах, а часть сделана в другое время, когда запусков не было.

Интересно, когда писал свою статью тоже подумал о влиянии запусков ракет на климат. Насколько большим может быть энерговыделение при сгорании ракетного топлива... и сколько при этом аэрозольных частиц выбрасывается в воздух... Действительно, чтобы понять атмосферную машину нашей планеты, нужно учесть как можно большее количество факторов. Нужны большие данные, большой период наблюдений за множеством параметров, а также математическая модель, которая бы позволяла предвидеть статистические изменения в параметрах, могущие быть важными для жизни людей и живой природы. Эта задача не под силам одному человеку.

У нас нет второй земли. Поэтому понять, приведет пуск ракет к этим циклонам, мы не сможем.

Может это обычные честные циклоны. Которым вы натянули причину.

Соглашусь лишь с утверждением, что второй Земли нет. В статье - каждое слово и утверждение выверено и проверено мною неоднократно. Буду рад услышать реальные контраргументы к сказанному. Мне будет особенно ценно, если найдутся какие-то мои ляпы, в том числе, в первоисточнике, обозначенном в конце публикации. Я в своих утверждениях уверен, циклоны - искусственные. В любом случае, спасибо за честный комментарий!

Ляпы есть конечно, скажем уровень океана - по разным оценкам от трети до половины вызвано просто термическим расширением воды из-за нагрева, а не лишней водой.

Но реальная проблема: статистика. Не достаточно показать, что через два дня после запуска где-то образовался небольшой циклон. Небольшие циклоны часты. Надо показать что за день до пуска там не было циклона. И нормально обсчитать, не циклоны "на 2-5 день" (что при средней частоте пусков раз в 4.5 дней в 2016 и еще чаще в остальные - слабое утверждение), а скажем собрать все дни и построить график плотности циклонов в зависимости от числа дней после последнего пуска. Тогда уже наверное можно публиковать.

Воистину! И есть обратная связь с неизбежностью приводящая к автоколебаниям - пуски производят в хорошую погоду.

Когда дело дошло до Фау...

Есть гипотеза круче - вибрация в земной коре разжижает магму, она течёт быстрее, топит ледники снизу, греет океан и вообще всё, и заодно вызывает землетрясения. А мы всё тратим и тратим - то взрывчатку искусственные острова строя, то боеприпасы.

Еще момент, хотел отметить, что ракетные запуски, судя из графика глобального индекса температур, в первую очередь влияют на высокочастотную составляющую роста, что видно как вы заметили по заметным пикам в 40-e и 60-e годы, а низкочастотная составляющая обусловлена другими процессами, скорее связанными с последовательным развитием человеческой цивилизации, индустриализацией и связанным с ней сжиганием ископаемого топлива, а следовательно выбросом в атмосферу не только аэрозольных частиц, но и тепловой энергии, которая влияет на энергетический, а следовательно и температурный баланс планеты.

А какие космические аппараты запускали в конце 19-го века, если судить по этому графику?.. А потом, в начале 20-го, вдруг резко перестали, аж температура резко упала.

И почему после 1960-го вдруг идёт падение? Вроде бы самый разгар космической гонки.

Очевидно не только запуски влияют на климат. Всплеск на стыке веков вызван строительством эльфийской башни в Париже, тогда случайно проткнули небосвод. А падение после 60-х вызвано движением хиппи.

Про конец 19-го сейчас ничего не могу сказать, а вот после полёта Ю.А.Гагарина в 1961г. запусков стало меньше.

Википедия с этим утверждением не согласна

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_spaceflight#Orbital_launches_by_year

Обратите внимание на количество неудачных запусков... Ещё один момент, про который я не писал в статье, время суток по местному времени сильно влияет на распространение волны возмущения. Ночью наружная стенка волновода (озоновый слой) не работает из-за остывания, и волна возмущения быстро теряет свою энергию, рассеиваясь в верхних слоях атмосферы.

Количество неудачных в 60-е как минимум не растет, а скорее медленно снижается - так что если считать только удачные, то оно растет даже относительно быстрее, чем общее число пусков.

Время запуска - хорошо, но без какой либо статистики о времени запуска это остается пустой болтовней, ничего не доказывающей. Нельзя сказать - моя теория верна, просто не учтено время запуска, поэтому данные расходятся. А вдруг если учесть, они разойдутся еще сильнее?

Ночное разрушение волновода влияет на формирование волны, а на распространение не влияет?

Так-то фактически ночь на половине планеты, и как в таком случае получается что волна концентрируется на противоположной от старта точке?

На формирование волны влияют только размеры КЛА. "Ночное разрушение волновода" влияет на её распространение. Вы нарисовали статичную картину, но если вспомнить, что линейная скорость вращения Земли в районе экватора в 1,5 с лишним раза больше скорости распространения волны, легко понять, почему утренние запуски имеют большее влияние. Если есть интерес, гляньте на nnw.ru пояснения к рисункам 19-21.

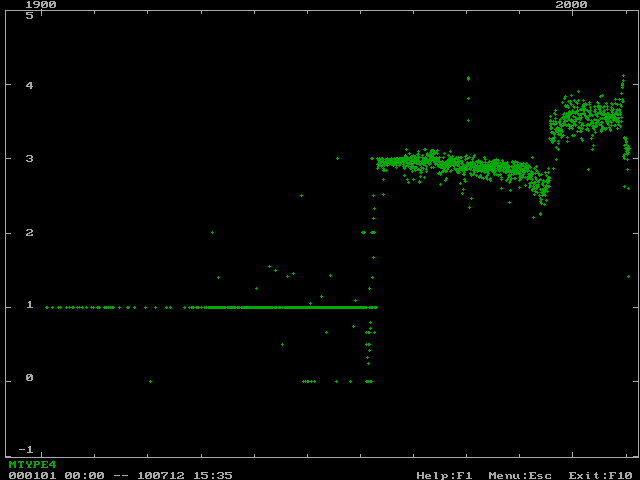

Земля вращается вокруг своей оси... nnw.ru рисунки 20 и 21

Всем спасибо за хорошие комментарии! К сожалению, не хватило кармы их оценить. Уезжаю в отпуск, не факт, что буду на связи. Удачи!

Это была бы класная статья… если бы в опубликовали ее на Хабре 1 апреля.

Я бы попробовал опубликовать сначала более ограниченную статью, на которую можно насобирать данные, о связи между запусками ракет и циклонами. На глобальное потепление у вас явно данных не хватает, а вот тут может хватить. Но надо нормально обработать.

Пример обработки - похожие статьи, про землетрясения. Там сходная гипотеза - что ядерные испытания или приливы становятся спусковым крючком для землетрясений, превращая потенциальный стресс в реальное землетрясение.

Про ядерные испытания было небольшое наблюдение, для строгой статьи маловато - http://wwwinfo.jinr.ru/~jinrmag/win/2011/18/so18.htm

Про луну опубликовали https://www.nature.com/articles/ngeo2796 - хороший пример обработки статистики.

Это придётся бросить все дела и работу... если циклоны формируются от нескольких часов до неских дней, каковы мои шансы? На самом деле я уже доволен тем, что заложил хоть какую-то теоретическую основу под то самое глобальное потепление и был услышан. Спасибо! Уверен, продолжение последует, не от меня, так от других. Теперь многим известно где искать и куда двигаться.

Не заложили. Любая ссылка на вас ничего не стоит и ценности не представляет. Потому что внезапно ссылка на блоги (и даже Хабр) в научных публикациях весом не обладают. Так что ссылаться на вас можно максимум в постах такого же уровня, что и этот. То есть опять-таки, ничего научного не представляющих.

Про ядерные испытания было небольшое наблюдение, для строгой статьи маловато - http://wwwinfo.jinr.ru/~jinrmag/win/2011/18/so18.htm

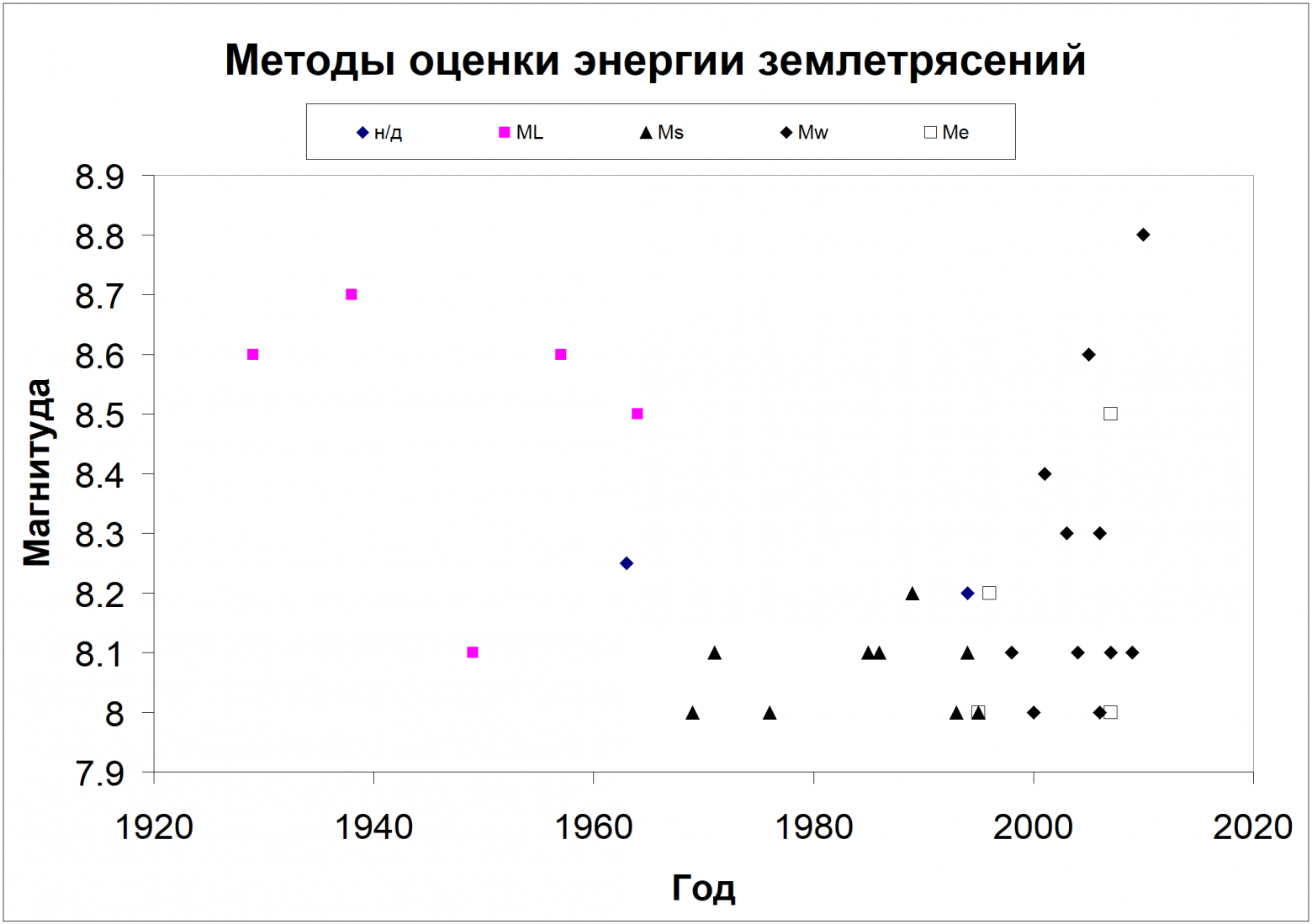

Спасибо, что вспомнили про ядерные испытания! Это очень показательный пример внешне яркого, а по сути - иллюзорного результата.

Поскольку я немного интересовался этим вопросом профессионально, расскажу про эту ошибку подробнее. Дело в том, что авторы статьи в УФН - не сейсмологи. Из-за этого они попросту не учли тот факт, что энергия (магнитуда) землетрясений M может определяться несколькими разными способами. В результате применения этих методов получаются оценки Mb, Ml, Mh, Ms и т.д. Эти оценки используют разные виды сейсмических волн, разные модели Земли и т.д. А главное, они все немного отличаются друг от друга. Ведь энергия землетрясения не измеряется напрямую, а вычисляется по косвенным данным (фактически это обратная задача). Поэтому ее решение всегда условное, т.е. зависит от некоторых заложенных в модель постулатов.

А самое неприятное - это то, что среди этих оценок нет одной "наилучшей". Такой, как самолет АН-2 (который лучший кукурузник всех времен и народов ;-). В зависимости от множества обстоятельств и факторов (таких, как сила, глубина и тип землетрясения, эпицентральное расстояние до станции, породы в районе станции, тип установленных там приборов и т.д. и т.п.) одна из магнитуд может оказаться

лучше других, и наоборот

Тут сразу возникает вопрос - а что значит "лучше", если обе оценки измеряют одну и ту же величину, и между ними есть разница? Самый простой ответ: если у нас есть 10 сейсмических станций, и мы проанализировали запись этого события на каждой из них, то мы можем получить оценку магнитуды одним и тем же способом на этих 10 станциях и сравнить - насколько велик разброс между станциями. Если магнитуда на всех станциях получилась одинаковая, то оценка хорошая. А если нет - то плохая. (На самом деле все еще хуже - при оценке магнитуды вводятся всякие станционные поправки, другие коэффициенты и пр., которые в свою очередь зависят от тьмы других обстоятельств. Но суть примерно такая: есть много способов оценки магнитуды землетрясения, и среди них нет единственно правильного. Есть только предпочтительный при определенных условиях).

По этой причине одной наилучшей оценки нет. А даже если бы и была, то она наилучшая только на сегодняшний день. А жизнь-то не ждет, наука и методы развиваются. Все это приводит к тому, что в разные исторические эпохи магнитуда де-факто оценивалась

по-разному

Точнее, почти всегда в ходу было сразу несколько магнитуд, хотя одна из них обычно преобладала. Потом ее сменяла другая, и т.д. Поэтому даже в одном и том же сейсмическом каталоге очень часто для разных эпох приводятся разные магнитуды. Да, в наиболее качественных мировых каталогах сейчас обычно публикуется сразу несколько магнитуд для одного события. Но это сейчас! А не в прошлом. Тогда ведь "новой" формулы еще не было, или коэффициенты были не те, да мало ли что. А пересчитать магнитуду по новой формуле для старых землетрясений - это тот еще квест. Ведь в доцифровую эпоху сейсмограммы были бумажные и хранились на станциях, а обрабатывались вручную. С тех пор на куче станций архивы просто утеряны... а оцифрованные старые записи - это скорее исключение, чем правило :-(

А даже если бумажные архивы и сохранились - ни одному ученому не под силу объехать хотя бы пятьсот наиболее важных станций и обработать там самолично записи нескольких тысяч наиболее интересных землетрясений...

В общем, для старых землетрясений у нас сейчас чаще всего есть только "старые" магнитуды, - те, которые были приведены в актуальном в каталоге.

В общем, жизнь такова, что использовать один и тот же метод оценки магнитуды для всех землетрясений не получается. Во-первых, среди этих методов просто нет "единственно правильного", а во-вторых, для эпохи доцифровой регистрации магнитуда обычно только "as is". А не та, которую мы предпочли бы использовать по состоянию науки на данный момент.

Понятно, что сейсмологов совершенно не устраивает тот факт, что разные способы оценки магнитуды приводят к разным цифрам. Поэтому есть целое научное направление, которое занимается тем, что сравнивает разные способы оценки магнитуды и уточняет формулы так, чтобы эти оценки как можно лучше согласовывались друг с другом. Понятно, что база для такого сравнения - это те события, для которых вычислено

сразу несколько магнитуд

Но дьявол, как обычно, в деталях - так как есть неисчислимая тьма дополнительных факторов, влияющих на эти оценки, и, соответственно, смещающих регрессию в разные стороны вплоть до необходимости учета индивидуальных особенностей землетрясения, станции, сейсмографа и т.п., то это фактически ставит крест на возможности получения "единственно правильного абсолютно объективного" результата. Благодаря чему и существует научное направление вместо одной исчерпывающей диссертации, закрывающей вопрос один раз навсегда ;-)

Тем не менее, регрессионные формулы, связывающие разные магнитуды между собой, строятся и применяются. А как иначе, если мы хотим измерять все события в единой шкале? Однако, любые регрессии всегда наиболее хороши там, где у нас достаточно данных. В нашем случае это события средних энергий. С одной стороны, их достаточно много, а с другой - для таких событий часто есть оценки сразу нескольких магнитуд. А вот на краях диапазона - для самых слабых и самых сильных событий - эти регрессионные формулы часто (я бы даже сказал - обычно) систематически врут. И это не вина авторов формул, а объективная проблема недостатка данных и нарушения линейности связи...

Ну вот, теперь наконец-то можно заканчивать. Надеюсь, что вам было интересно прочитать

вышеизложенный детектив ;-).

Кстати, в одном из диалогов на Хабре мы долго раскручивали одну интересную тему, но в итоге я так и не сумел ответить на вопрос - правда ли, что "убийца-дворецкий" (с). Так вот, в этот раз у меня есть надежда исправиться ;-)

Если посмотреть на каталог USGS, который использовали авторы статьи в УФН, то окажется, что там в разные эпохи использовалось девять разных магнитуд. Причем до 1964г для оценки энергии землетрясений применялась преимущественно магнитуда ML, после 1995г использовались магнитуды Mw и Me, а в период с 1969 по 1995г, когда якобы наблюдался дефицит сильнейших землетрясений, применялась магнитуда Ms, которая не использовалась в другое время. А эта магнитуда дает небольшое смещение по сравнению с другими при оценке энергии сильнейших событий. Если теперь провести пороговый уровень отсечения по той планке, выше которой магнитуда Ms не поднимается, то как раз и получим тот график, который приведен в статье в УФН.

Ну и собственно развязка. Давайте наложим на авторский график

информацию о способе оценки магнитуды события

На второй картинке хорошо видно, что "дефицит" сильнейших землетрясений совпадает с эпохой, когда использовалась магнитуда Ms. По чистой случайности, она почти совпала с эпохой, когда сейсмологи использовали преимущественно магнитуду Ms.

Из картинки хорошо видно, что дефицит сильнейших событий в эпоху ядерных испытаний - кажущийся. А если на этой картинке еще чуть-чуть снизить планку с M=7.9 до M=7.5 (это тот уровень, где смещение оценки Ms становится небольшим), то дефицит и вовсе полностью исчезает.

К сожалению, идея написать отклик на статью в УФН так и осталась тогда нереализованной, так как мой шеф посчитал, что критиковать звездных академиков в нашем тогдашнем положении было политически нецелесообразно. Тем более, что среди сейсмологов описанные здесь факты в общем-то были известны. Надеюсь, что благодаря Хабру они теперь станут известны и более широкой общественности ;-)

Хотел спросить у вас, вот этот график по глобальному индексу температур построен вами? И если да, то что это за данные и где вы их получили?

Я думаю, что вклад космических запусков на глобальное потепление есть, но нужно делать детальный анализ насколько этот вклад существенен по сравнению с другими факторами. К примеру, в Великую Отечественную войну пики на графиках могут быть обусловлены не только ракетными испытаниями и участившимися запусками ракет, но и подъемом промышленности и связанным со сжиганием ископаемого топлива, высвобождением тепловой энергии топлива, а также выбросом продуктов сгорания (аэрозолей) в атмосферу, а также всей совокупностью применения взрывчатых средств на полях сражений.

а может наоборот - частые запуски ракет полезны, они создают небольшие циклоны, и тем самым "предохраняют планету" от создания больших естественных циклонов ?

(аналогия автора текста с лавинами и стрельбой по ним - небольшие искусственные лавины предохраняют от накопления снега на большую естественную)

Статья достойная хабра)

Вот насчёт "10 км сквозь наш волновод на сверхзвуке" подроднее... Я слышал что из-за двигателей он еле-еле оторвался от земли, крайне медленно разгонялся, завис где-то в 50км, стал терять высоту... откуда сверхзвук?

К вопросу о глобальном потеплении